Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, efeméride establecida en 1993 por la Organización de Naciones Unidas para reconocer la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y promover la igualdad de género, conversamos con Priscila González Badilla, docente e integrante de la Coordinación Nacional de la Red acerca de cómo esta materia se refleja en mejorías y deficiencias institucionales, y en desafíos motivados por la consolidación de la ultraderecha como movimiento político global.

En el pasado mes de agosto, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres publicó el Dossier Informativo Violencia contra Mujeres en Chile 2024- 2025, un documento que tiene por objeto relevar críticamente –y, en específico, a través de un enfoque feminista– las distintas formas en que se ejerce la violencia contra las mujeres en Chile, y sus condiciones y consecuencias.

Este hito se inscribe en un contexto ambivalente. La promulgación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en 2024 significó el establecimiento de la responsabilidad del Estado en cuanto a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, que se complementa con la Ley Gabriela y la Ley Karin orientadas a definir más rigurosamente el delito de femicidio y a prevenir, investigar y sancionar formas de acoso y violencia laborales, respectivamente. Sin embargo, la sostenibilidad de estas medidas que operativizan institucionalmente la prevención y el combate de la violencia de género se encuentra opacada por la incertidumbre, en la medida que se han consolidado alternativas políticas autoritarias y conservadoras no solo en términos electorales, sino también culturales.

Con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, efeméride establecida en 1993 por la Organización de Naciones Unidas para reconocer la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanos y promover la igualdad de género, conversamos con Priscila González Badilla, docente e integrante de la Coordinación Nacional de la Red acerca de cómo esta materia se refleja en mejorías y deficiencias institucionales, y en desafíos motivados por la consolidación de la ultraderecha como movimiento político global.

Desde la Red, registraron 50 femicidios en 2024, de los cuales 6 no fueron reconocidos por el Estado. ¿Son muy diferentes ambas cifras respecto de las de años anteriores?

Son diferentes, se ha acortando la brecha entre lo que nosotras registramos y lo que registra el SernamEG porque, debido a la aplicación de la Ley Gabriela, el concepto de femicidio se ha ampliado un poco. Recordemos que Gabriela falleció porque la mató su ex pareja. En su momento eso no fue considerado femicidio, siendo que revestía todas las características de femicidio. La ley era muy formalista. Tenían que ser pareja, tener una relación de convivencia o hijos en común. Después, su padre fue el que luchó para que avanzara esta tipificación del femicidio un poco más amplia. Por lo tanto, de ahí en adelante esa brecha entre lo que nosotras contabilizamos y lo que contabiliza el SernamEG como femicidio se ha ido acortando. Aun así, persisten algunas muertes de mujeres que no han sido consideradas como femicidios, ya sea porque la fiscalía no aplica la Ley Gabriela, o porque se mantienen ciertos prejuicios por los que no somos capaces de ver que, efectivamente, las mujeres mueren por la posición social y cultural que tienen en cierto momento: ser la pareja de alguien, ser la ex pareja de alguien, ser una trabajadora sexual, o encontrarse en una cierta circunstancia específicamente por su género y no por otra cosa. Por eso, pese a que la brecha se ha ido acortando, según nuestra concepción ocurren muchos más femicidios de los que realmente se reconocen.

La Ley Integral contra la Violencia Hacia las Mujeres de 2024 puede ser considerada un avance en la tipificación de la violencia de género ¿Cuáles son las discrepancias observadas desde la Red entre esta norma y las prácticas institucionales del Estado orientadas a implementarla?

Muchas veces creemos que las leyes son un destino, un punto final, cuando en realidad son un punto de partida. Es a partir del reconocimiento de la violencia hacia las mujeres como concepto jurídico que se avanza en que otras instituciones fuera del hemiciclo, digamos, otras instituciones como las fiscalías, como las policías, el mismo SernamEG a través de la ejecución de sus programas vayan reconociendo e incorporando esta mirada sobre la violencia hacia las mujeres, que es mucho más estructural de lo que anteriormente se presentaba. Si bien esto es un avance jurídicamente hablando, constituía una deuda que tenía el Estado con las mujeres. Fue una ley que estuvo siete años esperando ser tramitada, y que finalmente, pese a toda la oposición de la derecha en el Congreso, oposición que se disfraza de indicaciones al texto, es aprobada. La Ley Integral lo que va a hacer es que las demás instituciones también se transformen, y eso toma tiempo. Hay que ver, entonces, cómo el avance legislativo va a tener un correlato en el actuar diario de las instituciones. Eso es lo que estamos esperando que se manifieste, porque no siempre es así, los cambios son lentos, la gente tiene que aprender otras maneras de ver la violencia en las cuales las mujeres no somos sujetos pasivos, pero también reconocer que una de las características de la violencia es que es estructural y es continua. No depende de la individualidad misma, sino que está en distintas estructuras sociales, en las relaciones interpersonales, en las leyes, en la educación, en la atención de salud, en el acceso a la justicia. Eso se tiene que ir transformando, y el proceso es lento, no es de un día para otro. Las instituciones pueden apoyar haciendo estas bajadas, los reglamentos, las indicaciones técnicas. Pero finalmente quienes ejecutan las políticas públicas son personas. Entonces tiene que haber ese cambio en la mentalidad social. Y eso es lento.

El informe indica 4.542 casos de violación en 2024 y afirma que solo el 8,3% de las denuncias por delitos sexuales terminó condenándose judicialmente. ¿Cómo interpretan en la Red esta brecha entre denuncias y condenas? ¿Cuáles obstáculos procesales son los más determinantes?

Lamentablemente, el sistema para denunciar suele ser muy revictimizante. Las mujeres tienen que contar su historia una y otra vez, lo que hace que el mismo sistema sea disuasivo, que las mujeres no denuncien o no persistan en los procesos. No estoy poniendo sobre las mujeres la carga de llevar adelante esto, para nosotras es una cuestión estructural. Nosotras no hacemos acompañamiento de manera directa. Nuestra tarea es otra, es politizar la violencia hacia las mujeres, en el sentido de aportar una mirada que sea diferente a la del sistema. Pero en alguna oportunidad hemos tenido que acompañar a hacer denuncias de diverso tipo, y en un solo día una mujer puede contar cinco veces esa historia. No es amigable. Además, por la naturaleza de estos delitos las mujeres a veces se pueden retractar porque es una carga muy pesada, porque tienen que aportar las pruebas, porque muchas veces esas pruebas pasan por el cuerpo, y también porque hay un mal entendimiento sobre los delitos sexuales. A veces, estos delitos sexuales son cometidos por gente que las mujeres queremos, por gente que amamos, y no es posible muchas veces sostener denuncias porque se trata de tu papá, se trata de tu hermano, se trata de tu tío. Se van resquebrajando las relaciones familiares, y entonces es difícil que las mujeres puedan salir adelantes después de haber quebrado una familia, por ejemplo. Tiene que ver con la naturaleza de los delitos, tiene que ver con el sistema, con que es muy revictimizante para las mujeres y con que hay una mirada muy patriarcal acerca de los delitos sexuales. Por ejemplo, existe el delito de maltrato habitual. Ese no es un delito sexual específicamente, pero podría serlo. Ese delito, en nuestra legislación, es el único que tiene que ocurrir más de una vez para que sea delito. Hay recomendaciones internacionales para que Chile elimine esa figura. El criterio del juez es determinante, y eso es algo cultural, que tiene que ver con la formación. A los abogados no se les forma en temáticas de género. Quienes se han especializado, sobre todo abogadas, en esta materia lo han hecho en posgrados, lo han hecho por su cuenta, lo han hecho litigando, lo han hecho estando en contacto con el movimiento feminista. Ni las escuelas de derecho ni la academia judicial tienen de manera sostenida y sistemática perspectiva de género en la formación de quienes aplican la justicia.

El Dossier menciona la promoción de políticas y prácticas regresivas –por ejemplo, proyectos para castigar “falsas denuncias” de violencia sexual o desfinanciamiento de programas de salud trans–, que expresan el avance político y cultural de la ultraderecha. ¿Qué impactos prácticos y medibles prevén en la Red sobre prevención, atención y reparación para mujeres y diversidades sexuales si estas iniciativas, finalmente, lograr establecerse e implementarse?

Tiene que ver con las sutilezas de cómo nosotras decimos que se va a retroceder en derechos con la instalación de la ultraderecha en el país. No creemos que ya no vaya a existir la figura de femicidio, ojalá que eso no pase, pero sí que se deje de financiar ciertos programas o se los restringe o se disuade a las personas para que no los utilicen, y eso es mera voluntad del poder Ejecutivo. Por lo tanto, que se produzcan un cambio en ese sentido va a depender mucho de quienes lleguen al poder. Hay un factor simbólico también. Posicionar en lugares de poder este tipo de discursos envalentona al resto de la población a ser discriminadores, a no tolerar a las diversidades sexuales y a no creerle a las mujeres. Si tu te fijas en el programa que tenía Franco Parisi, en cuanto a cuestiones que tenían que ver con mujeres, género, familia –estaba todo mezclado, además–, se basaba en una sospecha de que las mujeres mentimos, que las mujeres manipulamos a nuestros hijos para que estén en contra de sus padres. O en el programa de Johannes Kaiser, se hablaba de la ideología de género. Eso no existe, ese es un término inventado por el Vaticano hace algún tiempo para hacer retroceder los avances en los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y conservar ciertos privilegios patriarcales de una institución altamente jerárquica como es la Iglesia. Estos discursos no son inofensivos. Se van a traducir en acciones concretas, que repercutirán en la vida de las personas. Se puede restringir, por ejemplo, el financiamiento a programas de atención a víctimas, se puede restringir el financiamiento a cuestiones que tengan que ver con educación sexual integral. Son cuestiones que todavía están en disputa. Pese a que aún no ocurre la segunda vuelta [de las elecciones presidenciales], sí están ocurriendo las negociaciones entre los candidatos que quedaron en el camino y los que se enfrentaran próximamente. Entonces, es bastante preocupante, nos mantiene en una alerta constante y creemos que esa instalación de discursos de ultraderecha va a perjudicar la vida de las personas, sobre todo la vida de las diversidades sexuales y las mujeres, que como decía Simone de Beauvoir frente a una crisis somos las primeras en perder derechos.

Por último, en relación, precisamente, con el proceso electoral vigente, ¿qué consecuencias puede generar que José Antonio Kast logre ser electo presidente de la República en relación con el funcionamiento de las instituciones estatales encargadas de prevenir, investigar y sancionar la violencia hacia las mujeres? ¿Tiene la Red una estrategia para enfrentar este escenario en caso de que efectivamente se concrete?

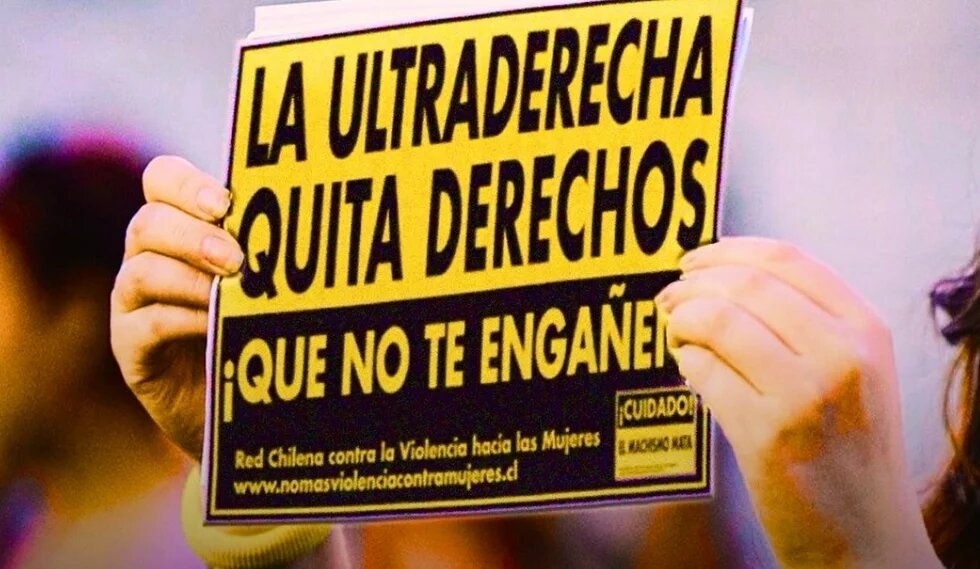

Nos tiene obviamente preocupadas, y ocupadas también. No por nada este año el mensaje de la campaña Cuidado el Machismo Mata es “La ultraderecha quita derechos. Que no te engañen”, porque precisamente nos parece que los avances conseguidos durante sostenidas décadas por las mujeres y las diversidades sexogenéricas en Chile, que son parte de un sistema democrático, van a estar en peligro. Nada está tan asegurado para nosotras. Porque si van a elegir recortar, van a recortar programas sociales. Si van a elegir recortar, van a recortar coberturas, programas que no estén bien asentados. A veces los programas públicos en sus primeras versiones tienen malas evaluaciones, pero es parte normal de ciclos de políticas públicas recoger esa información y mejorar. No van a tener tiempo para mejorar, para madurar esos programas, siendo que vienen de un diagnóstico que nos parece que es correcto. La discriminación, la falta de autonomía, el empoderamiento son diagnósticos certeros, y se debería trabajar en esa línea. El sector que representa José Antonio Kast no tiene esos diagnósticos, cree que estas son cuestiones mínimas, a las cuales no se les debe poner atención, o que incluso no existen. Tu hablabas antes de las falsas denuncias: son discursos que están en otras partes del mundo también. No es originario del señor Javier Rebolledo haber escrito sobre las falsas denuncias. Aquí hay una articulación internacional para elaborar discursos anti mujeres y anti diversidades sexogenéricas. Se importan discursos que ya han impactado. No es casualidad que líderes como José Antonio Kast estén siempre visitando Argentina, Brasil, Hungría para reunirse con líderes de ultraderecha que ya han avanzado en la materialización de estos cambios negativos. Las consecuencias se pueden ver a nivel de gestión, a nivel político, a nivel simbólico. El enfoque de género –ni siquiera estamos hablando de feminismo, sino de enfoque de género– es una manera de mirar los problemas públicos, y este sector no diagnostica a través de esta forma, es ciego a las evidencias, es ciego a las cifras, es ciego a los informes sombra de las organizaciones, a la visión que podemos tener nosotras sobre la aplicación de las políticas públicas. Si llega un gobierno que es negacionista de la verdad, negacionista de los hechos, entonces claramente nosotras no vamos a avanzar. Es más, podemos retroceder.